2016年(H27年度)受験速報によると、今年のセンター地学の平均点は40点だか39点だかだそうです(集計母体により多少の幅があります)。他の理科 各科目と比べて大幅に低かったにもかかわらず得点調整は行われないと発表されました。

学生時代に地学を専攻していた身としては、地学という学問が ないがしろにされたようで悲しいものがありますね。(´・ω・`)

でも、待てよ…?

センター地学って伝統的に文系受験者が多いよね。得点分布ってどうなってるんでしょう?

センター試験 地学基礎 傾向と分析

何はなくとも問題を読まないことには話が出来ないわけで、自分でも解いてみました。

図らずも最近センター試験の話が続いておりますが、センター地学なんて受験生の時ぶりでございますよ。

|

センター試験過去問研究 地学 (2016年版センター赤本シリーズ) |

センター地学基礎 講評

全体に複合的な理解を問うものが多く、単純な暗記では解けない問題が目につきました。ちょっとした推理力が試される感じです。

ところどころ専門知識が抜け落ちてるから完答とは行かないけど20分くらいで割とサクサク解けたし、これが平均40点なんて納得いかないなぁ…と思ってよく見たら、こちらは「地学基礎」なる科目でした。何ぞこれ。_(:3 」∠)_

この地学基礎は2015年から始まった新課程の科目で、他のセンター理科基礎(各50点)と2科目選択することで1単位扱いになるとのこと。試験時間は2科目で60分なので、単科での実質的な試験時間は30分相当です。

そんな地学基礎の真の平均点は34.3点(100点相当だと68.6点)だそうです。まぁ妥当なラインじゃないでしょうか。

センター地学基礎 受験者データを読み解く

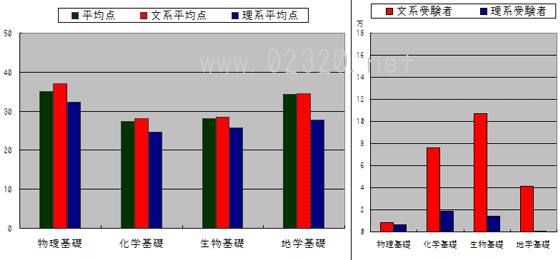

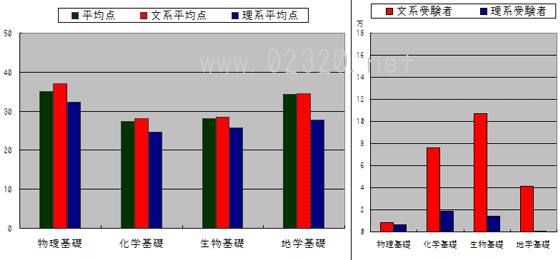

この地学基礎の2016年 得点状況は以下の通りです

| 平均点 | 文系(人) | 文系平均 | 理系 | 理系平均 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 物理基礎 | 35.0 | 8,655 | 37.0 | 6,271 | 32.3 |

| 化学基礎 | 27.4 | 76,040 | 28.1 | 18,973 | 24.6 |

| 生物基礎 | 28.1 | 107,100 | 28.4 | 14,392 | 25.7 |

| 地学基礎 | 34.3 | 41,376 | 34.4 | 883 | 27.7 |

データはベネッセと駿台予備校が運営しているデータネットから抜粋しました。全体の回答者数が443,487人と全受験者の8割程度が参加している計算なので、信憑性はそれなりに期待できそうです。

受験者数を見ると、理科基礎は文系志願者向け科目でしょうか。文系の理科選択人気が『生物→化学→地学→物理』なのは今も順当みたいですね。

一方、理系学部志望で理科基礎を選択すると通常の理科と二倍の手間になりますから、特定併願パターンの受験生を除いて選択するメリットはなさそうです。

得点で文理の逆転現象が起こってるのは、文系の理科受験者は国立大学志望者が多いからでしょうか。

センター試験 地学 傾向と分析

…ということで本編の地学です。

とりあえず敵を蹴散らしたと思ったら大ボスが出てきて ぐったりですけど、気を取り直して最後まで真面目に解きましたよね。

センター地学 講評

こちらも複数の知識を動員して解くタイプの問題が多かったです。地震学や大気の熱輸送などタイムリーな話題が目白押しでした。暦法(天文学)などにも触れており、地の知識力を問われる感じ。

地学基礎以上に時事ネタへの理解を求める出題意図を感じます。

…とは言うものの設問の図表だけでは解けない問題が結構あるし、自由文4択の選択肢が引っかけっぽかったのは相変わらずと言う気がします(解きながら傾向を思い出しました)。独習で地学を選択する受験生はちょっと大変かも知れないですね。

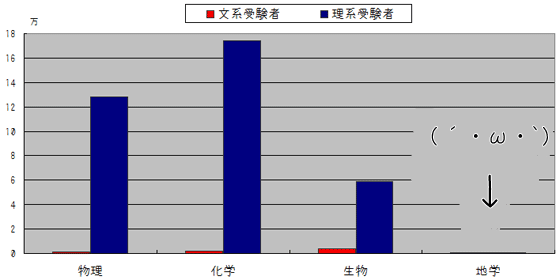

センター地学 受験者データを読み解く

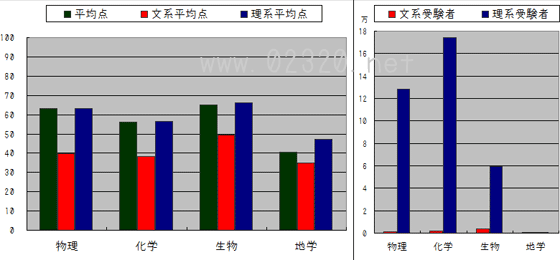

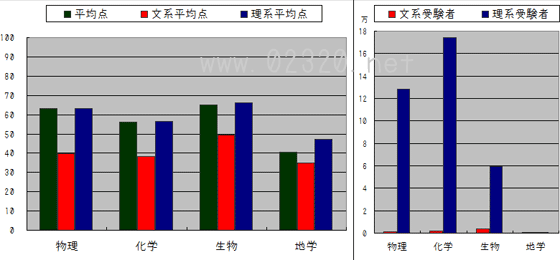

こちらもセンター地学の2016年 得点状況をまとめてみました。

| 平均点 | 文系(人) | 文系平均 | 理系 | 理系平均 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 物理 | 63.1 | 1,087 | 39.6 | 128,449 | 63.3 |

| 化学 | 56.2 | 2,223 | 38.2 | 174,084 | 56.4 |

| 生物 | 65.0 | 4,116 | 49.3 | 59,155 | 66.0 |

| 地学 | 40.7 | 785 | 34.9 | 682 | 47.2 |

…って、ちょっと待って!? なんで地学の受験者が2千人を割ってるの…?(⊙Д⊙)

確かに他の理科3科目と比較すると地学は受験者数が桁違いに少ないんですけど、それでも長いこと2万人前後で推移していたはずです。

…というか、生物の受験者も少なすぎる気がしませんか…?物理と化学と生物の受験者数ってこんなにバラつきありましたっけ?

そこで大学入試センター発表による平成24年度~26年度の受験者数を見てみました。

| H24人数 | H24得点 | H25人数 | H25得点 | H26人数 | H26得点 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 総合A | 15,270 | 67.92 | 12,805 | 44.75 | 9,172 | 48,23 |

| 総合B | 20,365 | 60.36 | 17,310 | 54.41 | 13,926 | 53.39 |

| 物理I | 152,853 | 68.03 | 159,644 | 62.70 | 160,823 | 61.64 |

| 化学I | 223,669 | 65.13 | 231,945 | 63.67 | 233,632 | 69.42 |

| 生物I | 189,214 | 64.00 | 195,815 | 61.31 | 188,400 | 53.25 |

| 地学I | 18,347 | 69.48 | 17,853 | 68.68 | 17,668 | 50.22 |

うん、やっぱり直近まで地学の受験者は2万人足らずいたようです。

これに平成27~28年度の新課程データを足します。

| H27人数 | H27得点 | H28人数 | H28得点 | |

|---|---|---|---|---|

| 物理基礎 | 12,118 | 32.3 | 14,926 | 35.0 |

| 化学基礎 | 84,001 | 35.8 | 95,013 | 27.4 |

| 生物基礎 | 111,481 | 27.2 | 121,492 | 28.1 |

| 地学基礎 | 39,680 | 27.4 | 42,259 | 34.3 |

| 物理 | 119,214 | 65.8 | 129,536 | 63.1 |

| 化学 | 161,712 | 64.0 | 176,307 | 56.2 |

| 生物 | 62,360 | 56.8 | 63,271 | 65.0 |

| 地学 | 1,688 | 41.8 | 1,467 | 40.7 |

へぇぇぇぇ、かなり傾向が変わったんですね。

そもそも何で新課程になって地学が激減したのかと思ったら、入試要項に「受験者数が1万人以下の科目は得点調整しない」って明記されてるんですね(以前がどうだったかは未確認です)。

旧課程の受験者数が1万人台だった地学はこのルールが適用される可能性が高いわけで、そりゃみんな逃げちゃいますよね。科目が増えて救済措置なしが濃厚となればちょっと気軽には勧められません。

数字を見る限り受験生は当然そのへん織り込み済みで、本来地学を選択していた層は相応の科目に逃げた後だったんじゃないでしょうか。

地学の救済措置がないことについて怒ってる大学の先生方を結構見ましたが、「保険で2科目めとして受けたけど出願に使えなさそうだから途中で捨てた」んだったらダメージはほとんどないはずだし、そうであって欲しい。

だとすれば「理系受験者は高得点層と放棄したツインピーク」になってると思うし、「文系地学が健闘してる割に理系地学がふるわなかった」ことの説明にもなるはずなんですが、真相はどんなもんでしょう…って、全部憶測ですが。

正直なところセンター試験は科目が分かれすぎてて難しいんですけど、基礎地学は人気あるみたいなので元地学徒として喜ばしい限りであります。(´・_・`)

データネット2016 全体概況

受験者数・平均点の推移(本試験)平成24年度センター試験以降|大学入試センター

大学入試センター難易度判定に関する非公式見解

【本章追記:2016/01/28】公開後、興味深い論考を教えて頂いたのでご紹介します。センター試験における科目間の難易度判定とその実効性について検証したもの。大学入試センター研究開発部の先生による非公式公認レポートのようです。

得点分布と条件ごとの平均より、科目間の相関関係など分析しています。以下に地学に関する記述を引用しました。

(前略)特に高学力層において「化学 I」と「地学 I」の得点差が大きい傾向にあることが示唆された.ただし「地学 I」の得点の様相には,かなり特異な点があり,これら注意すべき特徴が,前項の分析からだけでは十分にはわからない.

(中略)「地学 I」得点の分布において特異な点は,十分な準備をせずに「地学 I」を選択し解答していると疑われる受験者が相当数存在することである.

【PDF】大学入試センター試験における科目別得点の非線形因子分析による比較(4.3 分析5 平成 21 年「地学 I」科目得点の特徴)より抜粋

平成22年に関しても同様の検証があります。どちらも私の実感に沿う内容に思えます。ただ、見通し優先で厳密性を欠く分量しか引用してないので興味ある方は是非全文をご覧下さい。

なお、受験者数などのデータは当初 折れ線グラフだったものを棒グラフに改稿しています。グラフ形式を変えただけでデータは同じです。引用資料は @shiopedia さんにご教示いただきました

地学教育に関する個人的な感想いろいろ

センター地学が得点調整なしと聞いて、驚いて調べてみたら受験者数が2千人と知って2度びっくり。センター地学の受験者が少ないのは今に始まったことじゃないのですが、9割減って相当です。

ただし本文でも触れてるとおり、受験生が地学を避ける理由は理解しました。

本稿は最初、「ただでさえ少ない地学選択者を救済しないなんてひどい!」という論調で書き進めるつもりだったんです。でも数字を追いかけて行くにつれ、受験生が事前に危険を察知してるさまが見て取れたので、まぁいいかなと。

ただし「受験者数が少ないから地学は救済なし」という報道は完全に「高校地学、終了のお知らせ」って感じに聞こえるのでちょっと悲しいですね。地学基礎が結構多かったことは報道してさしあげて。(´・_・`)

そもそも地学の先生が絶滅危惧種

地学の専任教員が減っていることはもう四半世紀以上に渡って問題視されていて、つまり地学専任の教員はごく一部の高校にしか配置されておらず、だから大多数の高校生は物理の片手間みたいな地学しか知らないし、地学を志す学生も少ない、その結果として地学の専門家は一向に輩出されないもんだから以下同文。(⊙Д⊙)

地学系の職に就かなかった私が偉そうに何かを語れる義理はないんですが、フィールド系の学生って学芸員や教職の資格を取りたくても構造的に両立しにくくないですか?学科のフィールドワークと実習が被るとどちらかを諦めざるを得ない。私もそうでした。

同期で最終的に教職か学芸員を取った(≒取れた)のは一人だけです。全国の地学科全体で見て相応の人材を排出してれば問題ないんでしょうけど、そもそも地質系学生の存在自体がレアキャラなので自然増は考えにくいですよね。

1学年に大学生が60万人くらいいるとして、地質系の学生って全国で200人くらいでしょうか? そのうちの5%が教職を得ても年間10人程度ということに。

地学に興味がある高校生へ一言

地学に興味があったとして、試験科目に地学を選択するかどうかは環境次第って気がします。やっぱり近くに信頼出来る相談相手がいるかどうかは大きいし。

実際に地学科に進学したとして、物理選択でも化学選択でもそれほど問題ないんじゃないでしょうか。むしろ物理か化学の素養があった方が楽かも知れない。

一口に地学と言っても学ぶ要素は多様なので、オープンキャンパスやシラバスを見てラボの方向性をチェックしとくと良いと思います。(・∀・)

|

センター地学基礎―短期攻略 (駿台受験シリーズ) |

地学って世間様では暗記物だと思われてる節がありますが、どっちかというと推理物のつもりで解くと楽しめます。

【 更新履歴等 】

2016/01/26 初稿発表

2016/01/28 参考資料追記&グラフ書き直しました。

五角の合格鉛筆をマークシートやセンター試験に勧めない理由

五角の合格鉛筆をマークシートやセンター試験に勧めない理由

コメントをどうぞ(´ω`*)