このところJAMSTEC(ジャムステック, 海洋研究開発機構)に行くと、3Dプリントで精巧に作られた生物模型がいろいろ飾ってあって楽しいんですよ。

それぞれフィギュア的にカッコいいんですが、学者さんに科学的な効能を聞いたら感動したのでメモ。

生物標本の3Dデータ化

JAMSTECの海洋生物学者C. Chen博士の講演『深海生物を3Dで研究して印刷する』を聞いてきました。

Chenさんは、変わり種が多い深海生物の中でも指折りの変態構造で知られるスケーリーフットの名付け親です。

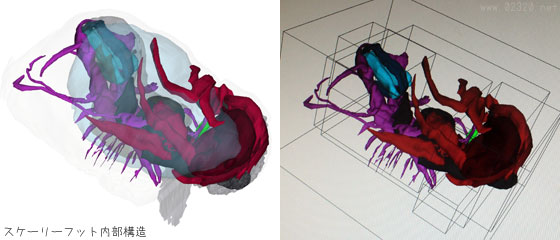

過去Chenさんは、標本を薄くスライスしてから再構築する手法でスケーリーフットを3D化しています。

内部構造を透視しながらグリグリ動かせるの面白いんですが、やはり大量の薄片を処理するのは大変な手間がかかるとのこと。

さらっと「0.0015mmにスライス」とか仰ってるけど、日常的に電子顕微鏡(SEM)使ってた身としては正直なところ言ってる意味がよくわかりません。

現在では、より効率的で汎用性の高いCTスキャン法にシフトしたと言います。

同様のサンプリングデータは東大の大気海洋研が公開してるので、興味ある人はグリグリしてください。

3D-CT深海生物 – ホーム

生物標本を3Dプリントするメリット

Chenさんが挙げてた3Dプリントのメリットはいろいろあるんですが、個人的に画期的だと思ったポイントがこのへん。

子供でも安心して触れる

学者さんの講演に行くと貴重な標本を触らせてもらえることがあります。

本物だけが持つ迫力は当然あるとしても、それとは別に精巧なレプリカがあると地味にうれしい。素人でも安心してひっくり返したり覗いたりできます。

生物標本に対して標本画家がいるように、3Dプリントした模型を本物そっくりに着色できる塗師さんって実は需要あるんじゃないかしら。エアブラシ系の人とか適正高そうですよね。

CTスキャンしたデータだと、外側だけでなく内部構造まで保持されてるのも興味深いところです。貝や昆虫みたいに外に殻があるものを真っ二つに割ったら面白いでしょうね。…っていうか、面白いに決まってますよね。

大事なことなので二度書いておけば、そのうちどこかのハカセに届くでしょう。

小さい標本を拡大できる

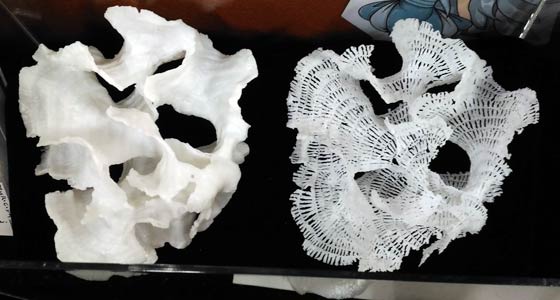

3Dデータに再構築すると拡大することもできるので、文字通り手に取って観察できます。数mm程度の小標本が、わしづかみできるサイズで観察できるのは単純な驚きです。

博物館などに展示されてる小標本だと顕微鏡のピント合わせも自由にいじらせてもらえないことが多いので、これは本当に画期的なことだと思いました。

標本の拡大写真と拡大プリントした模型の比較を見せてもらいましたが、体積比で1000倍くらい拡大してもスケール表示しなければ素人目には区別がつきません。(そういう意味では、光学顕微鏡の分解能を知ってる人が見るとスケール感の違いに混乱できます。)

もちろん分解能はスキャン精度に依存しますが、数倍程度の拡大なら普及型のCTスキャナでも行けるとのことでした。

繊細な構造でも意外と弾力あってびっくりします。ちなみにこれは光硬化樹脂タイプ。

タイプ標本のコピーが作れる

CTスキャンはスライス標本と違って非破壊です。つまり、タイプ標本のコピーが作れます。スゴイ。

Chenさん曰く「コピー作っておけば外部に貸してって言われても安心」とのこと。研究職でもないのに思わず溜息が漏れました。この日一番の感動ポイントでしたね。

貴重な標本が紛失する危険は減るし、現存する標本が少ない生物でも多くの人がアクセスできるようになるし、もちろん対象生物の研究だって進むでしょう。

この手法が一般化すれば、身近な博物館で気軽にタイプ標本レプリカを触れる日が来るかも知れません。在野の研究者による貢献が大きい分野だと驚くようなルートでの発見がありそうですね。

|

【正規代理店】ZORTRAX M200 3D プリンター FDM世界No.1 |

スケーリーフットの名前が決まるまで15年もかかった衝撃の理由

スケーリーフットの名前が決まるまで15年もかかった衝撃の理由 生物学者はどうやって新種を見つけるのか貝類学者に聞いてみた

生物学者はどうやって新種を見つけるのか貝類学者に聞いてみた

コメントをどうぞ(´ω`*)