小説家・朱野帰子先生の呼びかけによる「深海ビブリオバトル@杉並区立科学館」なる会に出場してきましたれぽ。

その名の通り、深海がらみの書籍にテーマを絞った書評合戦です。「ビブリオバトル、近ごろ読書好きの間で話題になってるなー」くらいに思ってたんですけど、まさかお誘いを受けるとは思わなかったよね!

ビブリオバトルとは?

ビブリオバトルとは、平たく言うとフリートーク形式の書評合戦です。持ち時間の中でオススメ本の魅力を紹介し、最も会場の心を掴んだ『チャンプ本』を決定するというもの。

ビブリオバトル基本ルール

出場することになって慌てて確認した公式ルールによると、基本ポイントは下記の通りです。

誰が主催してもどこで開催しても問題なし。主催者の趣向により選書テーマが絞られるケースがあるようです。(今回は「深海」縛り)

ただし原稿の読み上げは原則禁止!お仕着せではなく本当に血肉となった本で勝負するという側面があるのでしょう。

いきなりまとめ

参加してみた感想として、プレゼン内容は人によって様々です。紹介本と出会うまでの経緯や、読んでみた自分なりの感想、著者が何故その本を書くに至ったのか、同時代の背景などなど。まさに十人十色という感じ。

最初「書評バトル」と聞いて めっちゃ地味~なイベント想像してたんですけど、誰かが好きなものについて熱く語るのを見聞きするのはそれだけで良いものですね。本とテーマへの愛こそ成功の秘訣だと思いました。

|

ビブリオバトル 本を知り人を知る書評ゲーム (文春新書)

こっちはbiblio、グラム細菌はVibrio。 |

深海ビブリオバトル 選書実例

ルールだけ書き出しても雰囲気が伝わらないと思うので、今回参加した深海ビブリオバトルのレポートを置いておきます。

深海ビブリオバトルと銘打ってある通り、今回は深海がテーマでした。主催者の意向により、絵本を中心とした『浅め部門』とノンジャンル『深め部門』の二本立てです。

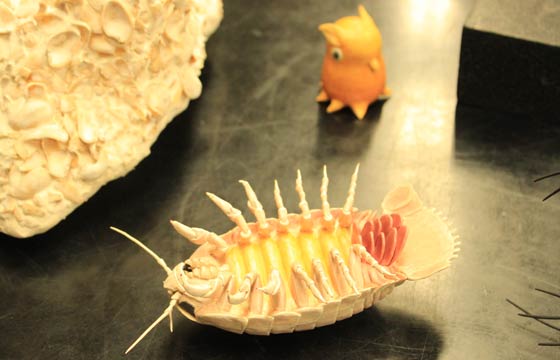

会場が科学館の実験室である上、深海マザーさんの手によるオブジェがあちこちに飾られてるのも楽しげです。こういうのも主催者ごとにカラーが出る部分でしょうね。

オススメ深海書籍:浅め部門

浅め部門では、図版比率の高い書籍が多く紹介されました。でも初めて見る書籍多数で全然浅くなかったょ。(´∀`*)

|

海学―海洋・深海 |

装丁が非常に凝ってて美しい本でした。絵だけ眺めてても飽きないし記述も多岐に渡っていて親子で楽しめそう。博物学っぽい感じのプレゼントにも良いですね。この規模の仕掛け絵本としてはお値段もリーズナブルだと思います。

|

Sea Monsters: The Lore and Legacy of Olaus Magnus’s Marine Map |

北欧に伝わる伝説の妖獣について、歴史的経緯なども含めてまとめられた素晴らしい本。洋書だけど図が多いのでキャプションで目を引く項目から読み進めるのも楽しそうです。

発表者の方がビブリオバトル常連さんとのことで、フォーカルポイントの持って行き方が巧かった。発表後のディスカッションからも話が膨らんで、本書を読み込んでることがびしばし伝わってきました。

|

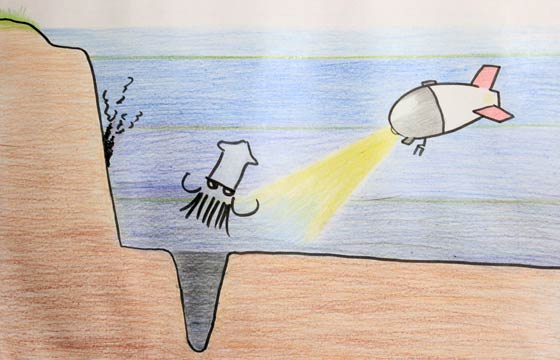

浦島太郎 中谷宇吉郎 藤城 清治 |

物理学者 中谷宇吉郎先生による新説(?)浦島太郎。中谷先生が潜水探測機くろしお号へ搭乗した年に書かれた作品とのことです。中谷先生と言えば何と言っても雪の研究ですけど、深海に降り積もるマリンスノーを初めて見た日本人でもあるのが運命的ですね。

「初めて海底を見た科学者の手による浦島太郎の世界」という切り口に唸りました。実際に少し読ませて頂いたけど、淡々とした語り口で非常に衝撃的な内容なんだぜ…。(・∀・)

|

海の授業 後藤 忠徳 |

海の不思議を紐解く導入として、とても読みやすいエッセイ集。守備範囲が広くて、これから海を学ぶ人に良さそう。

|

BLUE CITY 星野 之宣 |

未知のウイルスにより地上が壊滅状態に陥るも、海底実験都市に生活していた人々によって再建を図る…んだけど掲載誌がジャンプだけに紆余曲折あったらしいお話。(^^;

オススメ深海書籍:深め部門

ノンジャンルの深め部門は、非売品などちょっと変わったアイテムが多めでした。(お前が言うか)主催者がOKすれば同人誌などでもOKだそうです。

- 【ちきゅう – JAMSTEC】

- 7冊目は朱野帰子先生による『ちきゅう』の紹介。深海好きにはお馴染みの海洋掘削探査船「ちきゅう」竣工までの記録です。JAMSTECの図書館に行かないと読めないレアものとのこと。

建造当時はもっと役に立つ船を作れというお達しがあったものの、後の東日本大震災により震源地の調査に大活躍しました。役に立つかどうかは後になってみないと判らないんですよね…。

- 【深海展 – NHKプロモーション】

- 8冊目は『深海展 図録』。去年、科博で行われた深海展の図録です。これについては私も前に書いたけど、研究の最前線を知るには本当に良いものだと思う。実は私もこの図録を持っていくかどうかで悩みました。被らなくて良かった…。(^^;

|

深海の生物学 ピーター ヘリング (著), 沖山 宗雄 (翻訳) |

深海生物の生態を豊富な事例で示した海洋生物学のバイブル。生態学中心で学部生向けとのことなので、マニア向けの読み物としても良さそうです。

選者も指摘してましたが、訳文が多々難ありで残念。基礎知識を要するかも知れません。

|

爆笑問題のニッポンの教養 深海に四〇億年前の世界を見た! 地球微生物学 高井研 爆笑問題 |

テレビ的な編集により、深海好きの間では少々「いわくつき」として知られてる本。

しかし高井先生の言葉を借りた選者の美意識が染みてきてしんみりました。私の穢れたゴシップ精神は選者の純情に制されたんだぜ。正直すまんかった…。

ビブリオバトルでゲームの紹介

ついでなので私の発表記録も置いていきます。

|

深海生物カードゲーム ミスティクア |

…って、本じゃねぇじゃん。

出場の打診を受けたとき、断る口実として反則技を匂わせたら普通に受理されちゃって「ギャー!」ってなりましたよね。

最初は威嚇やったんです 出場せんための…

威嚇にも一歩も引かない勇気をもった中の人やった (豊玉高校 南 烈)

…とはいうものの、本作を選んだのには訳があります。

これは多様な深海生物の生態を学ぶ教材と見せかけて、プレイの後味は人生ゲームとかなり近い。カードゲームでありながら博士の日常を疑似体験した気になれる怪作なのです。

私がお伝えしたかったのも、その人生の物語なのですわ…。(震え)

深海カードゲーム@ビブリオバトル

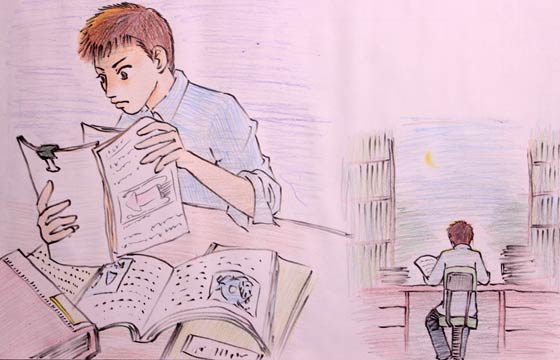

プレーヤーは深海生物学の研究者です。

スタート時のステータスは学生。詳しく書かれてませんが、おそらく大学院博士過程後期の所属でしょう。…と言うことは若くても20代後半と言うことですね。

彼は魅惑の深海へと漕ぎ出して、不思議な生き物たちを調査するのです。カードを3枚集めたら学会に提出する権利をGet。ここでライバル研究者との戦いに勝てば晴れて研究員へと昇進できます。しかし最初のうちは なかなか先に進めずやきもきします。

持ち札が十分に溜まるまでは我慢タイムですね。

従って研究員にこぎ着けるまでが前半の山場です。昇進が決まると地味に嬉しい。

研究って、職を勝ち得るアカデミックな就職活動そのものですしね…。

だがしかし、だ。

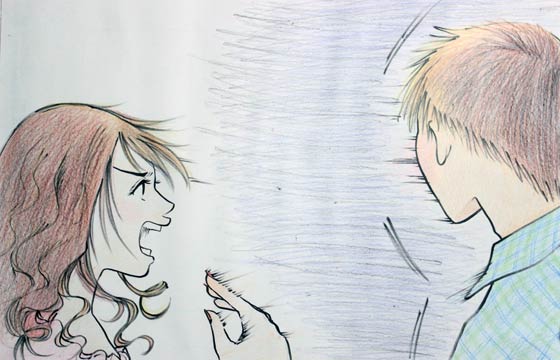

「学生気分でいつまでフラフラしてんのよ!あたし来年30になるのよ!?」

「待ってよー!良いネタ持ってるし一気に挽回するからさ-!」

…と言いたいところですが、ルール上 即座に新たな論文には取りかかれません。ワークライフバランスって何だっけ何だっけ。研究者の皆さま、お疲れ様です。

海に出たら出たで、ライバルにサンプルを横取りされることもあるでしょう。

そんなときは、過去の論文を漁って使えそうなネタを拾うことも有効でしょう。新種記載だけが研究の華ではないのです。

このようにライバルを次々と出し抜きながら研究員から助教、准教授へと駒を進め、いつか教授という栄光の頂点に立つ。

紅顔の青年も、もれなく眼光鋭いおっさんに…。そんなワクワクドキドキの研究者人生を、対象年齢7歳から疑似体験できるのが このミスティクアという作品なのでございます。(-人-)

ビブリオバトル楽しいよ!

…ということで、縁あってビブリオバトルなるものに参加させて頂きましたが、想像以上に楽しかったです。これ、レジュメ使わないライブ感がキモですね。あらかじめ原稿用意しちゃダメって理由が良く判りました。

トーク慣れてない人は座ると声が出なくなるから、スタンディング形式のほうが盛り上がるかな。終了後にお茶会なり飲み会なりになだれ込んで、他の選者との交流を深めるのもオススメです。

今回、何気なく参加したらビブリオバトル界の猛者が多数参加されてて「ギャー!」って感じでしたが、アテクシの変な発表でも大丈夫だったので興味を持った方は仲間を募って始めてみては如何でしょう~。(´∀`*)

|

海に降る [ 朱野帰子 ] 幻冬舎 【楽天】 / 【Amazon】

お誘い頂いてありがとうございましたっ。(´ω`*) |

【 関連記事 】

深海展のレビュー。図録の紹介もしてます。

高井先生&超深海とか深海マザーさんとか深海ビブリオバトル中の人のあれこれ。

中谷宇吉郎博士の名文句ですね。科学は「それ自体が言語」って感覚が広まれば良いなと思います。

ちなみにメレ子さんが観覧にいらしてたよ…。むし好きは今からアップするよろし!(・∀・)

【 更新履歴等 】

2014/12/02 初稿発表

2015/10/05 古いツイートが表示されなくなったのでウィジェット外しました。

旧題:ビブリオバトルは愛で乗り切れ!ルールに縛られず楽しむのが吉

深海生物カードゲーム MYSTIQUA ミスティクアがヤバい

深海生物カードゲーム MYSTIQUA ミスティクアがヤバい 科博『深海』展はダイオウイカとグソクムシ以外が穴場

科博『深海』展はダイオウイカとグソクムシ以外が穴場 超深海は宇宙の窓口?しんかい12000の秘話も聞いてきたよ

超深海は宇宙の窓口?しんかい12000の秘話も聞いてきたよ 『雪の結晶は天から送られた手紙である』は比喩じゃないからね

『雪の結晶は天から送られた手紙である』は比喩じゃないからね 【書評】ときめき昆虫学 メレ山メレ子 著

【書評】ときめき昆虫学 メレ山メレ子 著

コメントをどうぞ(´ω`*)